写真仲間とグループ展をやります。いろいろ見られそうで、自分も楽しみ。ちなみに私のは厳密に言うと写真じゃないです。

写真に過信も諦観もなく

三上浩+達川清『QUAU in photo』@POETIC SCAPE

中目黒のポエティックスケープで、三上浩+達川清『QUAU in photo』を観賞した。尋常ではない作品だった。

中目黒のポエティックスケープで、三上浩+達川清『QUAU in photo』を観賞した。尋常ではない作品だった。

彫刻家・三上浩氏と写真家・達川清氏のコラボレーション作品で、暗闇の中でハンマーとノミで石を打ち、その時に発する火花をバルブ撮影で一枚のフィルムに収めたもの。彫って何かを作ることが目的ではなくて、石が砕かれ、火花が散る過程を含めた彫刻を試みていた三上氏と、その過程、時間軸をフィルムに露光した達川氏との真剣勝負とも言える作品だ。

三上氏がハンマーを振り下ろすたびに火花が飛び散り、同時に石も細かく爆ぜてゆく。石は少しずつ目減りして、終いには姿を消してしまう。対峙する達川氏がその一部始終を撮影する。当然、暗闇の中ではフィルムに石は写らない。火花だけが露光される。石は徐々に無くなってゆくが、元の形そのまま、火花の集合体に置き換わる。石と火花が写真を通し反比例するように入れ替わったかのようだ。

作品づくりは断続的に数時間から十数時間かけて行われる。一度の作業は一時間半ほどが限界だそうだ。三上氏はひたすら石を打ち、それを達川氏がカメラにつきっきりで撮影する。肉体的にも精神的にもかなり追い込まれるのは想像に難くない。時にはひと塊をすべて打ち終えるのに2週間もかかった作品もあった。それは火花の集まりが正立方体を成し、かつて存在した石の形を彷彿とさせながらも、全く別のエネルギー体に生まれ変わっていた。

カメラは4×5でポジフィルム。当時ならポジは一般的な選択だったかもしれないが、ピンポイントの露出で最高の発色が得られるポジは、この作品には必然だったのではないだろうか。写真ならではの表現で、動画では成立しない。デジタルでもシャドーを拾って色ノイズがでそうだし。ラティチュードは狭いが、ハイライトに強いフィルムだからこそかもしれない。

とても強度が高く、根源的な美しさに満ちていて、じっと見つめ続けたくなる作品だった。

額装も愉しみのひとつ

写真の楽しみのひとつに額装がある。写真はシートやブックマットのままで観賞するのも好きだし、ピンナップも気軽でいいけれど、気に入ったプリントはそれなりに額装したくなる。

写真を始めて最初に買ったのがニールセンのアルミフレームで、黒の16×20インチだった。さすが定番フレームだけあって、卒のない見栄えと、インストールのしやすさは折り紙付き。それに合わせてブックマットも少しずつ同じサイズに統一するようになった。保管もしやすいし、中身の入れ替えも簡単で、日常的な額装はこれで十分だと感じている。

でもたまに、手持ちのプリントを専門の額装コーディネーターに依頼することもある。プリントのイメージサイズから逆算して最適な額装をするので、自分で既製品を揃えただけとはひと味違った仕上がりが期待できる。

一から打ち合わせする場合は、こちらの希望を伝えつつ、プロの意見を踏まえて方向性を決めていく。まずは写真のイメージから。カラーかモノクロか。何が写っているか。イメージサイズは? ペーパーの地の色は?と基本データを揃える。それからブックマットの紙質と色は何が合うか、額サイズ、見え幅、高さ、材質、色は何がいいかをマッチングさせてゆく。

インチ規格にはあまりこだわらず、そのプリントに相応しいサイズや材質が何かを丁寧に詰めていけば、自ずと完成形が見えてくる。餅は餅屋というけれど、額装にもそれが言える。それに一度でもプロに頼むなり、相談すると本当に勉強になる。

写真の楽しみ方は色々あっていいし、必ずしも額装はこうあるべきということもないと思う。それでも、写真額装の基本的なことを知っておくと、幅が広がって楽しみが増すのは確かだ。

とそんなことを言っておきながら何なのだけど、今、個人的に旬なのがIKEAのフォトフレーム。インチじゃなくてセンチ規格ながら、驚きの価格は目をみはる。特にSTRÖMBYシリーズはクセがなくて使いやすい。アルミ製のオーソドックスな作りで、フロントパネルもガラスが付属している。棹の剛性や細かな作りに目をつぶれば、サイズも豊富だし、ぱっと見はニールセンと比べても遜色ない。今更感もあるかもしれないが、IKEAのフレームのコスパはすごい。グループ展用にでも10や20くらい持っていても悪くないかもしれない。まあ、置く場所があればだけど。

参考リンク

【予習】Wolfgang Tillmans: Your Body is Yours @国立国際美術館

予習のために本展のインタビュー動画。とてもたのしみ。

平間至さんの七ヶ浜

昼食をとろうと行きつけの洋食屋に入ると、先客に平間至さんがいらした。アシスタントさんであろう人と一緒で、すでに食べ終わって、二人で会話をしていた。3年ほど前に、PIPPOのモノクロワークショップを受講したこともあって、実は面識はあった。挨拶しようかと思ったけど、ふと目が合った瞬間の感じでは、おそらく覚えてないだろうと判断し、何食わぬ顔で(いや、これから昼飯は食うのだが)隣の席に着き、いつものランチを注文する。

聞き耳を立てていたわけではないけれど、何となく声は聞こえてくる。ぼそりぼそりと低く響く語り口はとても特徴があった。穏やかながらも芯の強い人柄がうかがえる。吉祥寺で村越としやくんとのトークショーを聞いた時も、マイクを通してですら音量は小さかったのに、不思議と耳の奥まで声が届いた。とても心地の良い声だ。

結局、会話を遮ってまで声を掛けるのも気が引け、何が起きるわけでもなく、何かを起こすわけでもなく、ランチを食べ終わるとそそくさと出て行った。

店を出た時にふと思い出したのが、2年ほど前の展示のことだった。芝浦のPGIで開催された「last movement –最終の身振りへ向けて」。田中泯さんの「場踊り」と近作の風景写真を織り交ぜたとても力強い展示だった。

その展示の中でもひときわ惹きつけられたのが、七ヶ浜の写真だった。嵐の日に荒れ狂う波。海岸から望む鋭利に削り取られた黒々した岩。その上を飛ぶ一羽のカモメ。奇跡的ともいえる一枚に打ちのめされた。他の写真も素晴らしく何往復したかわからなかったが、必ずこの七ヶ浜の写真に戻ってきた。

そうしたら、いつの間にかギャラリストの方を呼んで、七ヶ浜の一枚を指さし、「これを注文したいのですが」と言ってしまっていた。「2サイズありますが、この展示している大きいのと、小さいのがあります。小さい方ですか?」と訊かれた。おそらく気を使ってくれたのであろうが、迷わずに「あ、展示しているこのサイズで」とお願いした。

予算があったわけではない。その後はそこそこ生活がしんどかった。でも、後悔したことはなかった。しばらくは額装しても飾る場所が無かったので、ブックマットでたまに眺めるだけだったが、荒々しい風景なのに、見るたび心が落ち着いた。今、ようやく飾れる場所を作り、額装し壁に掛けている。

次に会う時は、ちゃんとご挨拶して、七ヶ浜の写真のことを言ってみたいと思った。

プリントスタディ@東京国立近代美術館

先日、東京国立近代美術館のプリントスタディを利用してきた。

このプリントスタディはとても画期的なサービスで、近美所蔵のオリジナルプリントをワンコイン以下で直接閲覧できてしまう。サイト内の目録に登録されている所蔵品で、展示中か貸出中でなければ、ほぼ全て閲覧可能だ。毎週木曜日の午前と午後の二回のいずれかで予約できる。

今回は平日の休みが取れたこともあって一人で予約した。普段は学生の課外授業や、写真家や専門家の研究として利用されることが多いらしい。素人がたった一人で予約するなんてことは珍しいとか。「あまりないですか」と言ったら、研究員さんに「ええ、まれですね」と言われた。

今回の目的は川田喜久治「ラスト・コスモロジー」のシリーズで所蔵全40点余りを総浚いすること。MACK版の同タイトルの写真集を手にしてからというもの、どうしてもオリジナルを見てみたいと思い、勢いで予約してしまった。

はたして、研究員さんとほぼサシのやりとりになってしまったので、のっけから何とも言えぬ緊張感を漂わせながらプリントスタディがスタートした。オリジナルプリントのハンドリングは全て二名の研究員のみで行われる。閲覧者は素手でかまわないが、おさわりなし、マスクを着用が義務となる。鉛筆メモならOKだ。

参考資料として、同シリーズが収められた三冊の写真集もご用意いただいた。「ラスト・コスモロジー」の三菱地所・491版(1995年)とMACK版(2015年)、「世界劇場 the Globe Theatre」(1998年)。後で知ったけど、三冊目は超希少本だったようだ。

保存箱から全紙サイズのオリジナルプリントが慎重に取り出され、6×2枚に組まれたテーブルにまず6枚並べられる。ひとしきり見終わるとそれらをしまい、また次の6枚を並べて観賞してゆく。言葉少なに坦々とそれを繰り返す。

時折、気になったイメージは、用意した三冊の写真集を紐解き、同じイメージと見比べてみる。これがとても興味深くて、何度となくオリジナルプリントと写真集を行きつ戻りつした。あえて違う解釈をして濃度とコントラストを変えているものも幾つか見受けられた。その中でも異彩を放っていたのが「みずくらげ(江ノ島,1991年)」。最新のMACK版だけが高コントラストになっていて、ハイライトを効かしたイメージになっていた。左隣の「沙羅双樹とわた雲(東京,1980年)」とのバランスを考慮してのことのようだ。他の写真がどちらかというとオリジナルを忠実に再現する方向性なので、思い切った解釈だなぁと思った。

皆既日蝕や雲などの天へ視線を向けた写真。その真下、目線も下向きの日常的な写真。連想と逆ベクトル。それらを繋げ、ナビゲートするような鳥やヘリなどの飛行物。渾然一体となってシリーズを成している。見事に全方位的なコスモロジーになっているのだ。

この「ラスト・コスモロジー」はスティーグリッツの雲のシリーズ「エクィヴァレント」をはじめ、幾つものオマージュや暗喩も含まれている。なかなか奥深い。これからも読み解き甲斐のある作品群だと思った。

オリジナルプリントを堪能できたこともさることながら、新旧の写真集との見比べは新たな発見があった。また機会を設けてプリントスタディを利用してみたいと思う。

にしても、二時間近くほとんどぶっ通しで見続けた後は、しばらく惚けたままだった。写真を見るのも体力勝負なところがある。

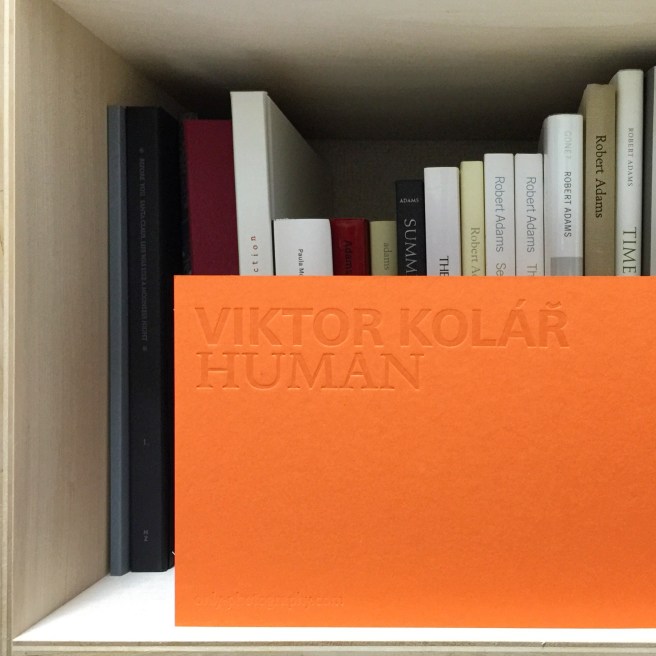

【美術専門古書店】SO BOOKS @代々木八幡

お気に入りの書店に「SO BOOKS」さんがある。写真集やアート系の良書やレアブックに出会いたければこのお店という感じ。ラインナップの豊富さと程度の良さにも定評がある。ケレン味なく整然と並べられた書棚はとても見やすい。行くとくまなく見たくなるのでつい長居しがちだ。

店主の小笠原さんの造詣の深さもただ事じゃない。一冊一冊に気の利いた短い解説が添えられており、手に取って読むだけでも購入の助けになる。写真歴の長くない自分にとっては良き学舎のような存在だ。

人柄だなあと思うのは、ほぼ全ての蔵書にクリアフィルムが掛けられていて、新刊さながらの扱いをしていること。買う方としては安心感があるし、立ち読みも気兼ねなくできる。

無類の古書好きで、確かな目利きでもある店主がいる。時折仕入れる渋いレーベルの新刊タイトルも見逃せない。未だ知らぬ一冊に出会うにはかっこうのお店だ。

《写真》見えるもの/見えないもの #2 @東京藝術大学大学美術館陳列館

感想が前後してしまったけど、ようやくこの企画展にも触れておきたくなったので、雑感を少し。

まさに出色の企画展だったと思う。見えるものとしての写真作品と、見えないものとしての作家の意図やテーマ。どの作家の方も二つを巧みにブレンドしながら昇華させている印象だった。唸ることしきりな展示だった。

また図録が秀逸。鈴木理策展をなぞるような件で申し訳ないが、本当に良いから仕方ない。この企画展の経緯や狙い、各作品について丁寧に解説している。写真展の図録なのに読み物としてかなり面白い。

最初の「#1」が8年前だそうだ。その間にも写真を取り巻く環境が劇的に変化している。自分が写真を始めた5年前と比べても、フィルムや印画紙は統廃合をしながら値段は徐々に上がり、今では感材の種類が3分の1、値段は倍になった。私が常用しているコダックのT-MAX400も一本400円台で買っていたのが、800円台後半かそれ以上。あっという間に高級品になってしまった。お財布に厳しい趣味となった。

写真は機械や道具に頼るところが多い手法なので、作家は否が応でも今手に入るもので作品を作ることになる。これまで続けてきた作風や手法が同じようにできなくなってしまうこともある。作家にとっては切実なことかもしれない。

それでもまだ今は、フィルムだろうがデジタルだろうが、オルタナティヴだろうが、やろうと思えば何だってできる。考えようによっては写真史上最高の過渡期にあると言えるし、贅沢な時期だと思う。もはやフィルムかデジタルかみたいな二元論で語っている場合ではないのかもしれない。

「#3」が開催されるかはわからないが、その頃の写真はどうなっているだろうか。悲喜交々ながら楽しみではある。

鈴木理策写真展「意識の流れ」@東京オペラシティアートギャラリー

さすがに丸亀までは行けなかったので、東京の巡回展を心待ちにしていた。もう言うこと無し。というか、この展示をうまく語る言葉を持ち合わせていない。プリントやインスタレーションの前で立ち止まり、静かに佇んで、じっと見つめるを繰り返す。それだけで満ち足りていくような展示だった。

そして図録も見事。図録というにはあまりにも造本が美しいく、布貼りで糸かがりだし、印刷も良いし、もう歴とした写真集だ。表紙が三種類もあり実に悩ましい。悩ましくはあるが、迷わず「水鏡」の表紙にした。ホクホクだ。

さらに関連イベントの濱口祐自さんのライブにも参加。これが最高だった。これも言葉で言い表せない。

会期は長いけど、油断すると終わってるパターンにならないように、また早めに観に行こう。

許すここと忘れること。

表現に必要な初期衝動

写真に限らず魅力的な作品を作る人は、何かを表現したい、誰かに伝えたいという初期衝動に駆られている人なんだろうなと思う。もちろん評価を得たければリサーチやマーケティングの類も必要だろうし、その分野の系譜、歴史を学ぶことも外せない。技術的なこともクリアになっていた方が良いし。でもその前に衝き動かされる何か。

写真に限らず魅力的な作品を作る人は、何かを表現したい、誰かに伝えたいという初期衝動に駆られている人なんだろうなと思う。もちろん評価を得たければリサーチやマーケティングの類も必要だろうし、その分野の系譜、歴史を学ぶことも外せない。技術的なこともクリアになっていた方が良いし。でもその前に衝き動かされる何か。

残念ながら、自分は何かを表現したいという衝動に駆られたことがなくて、作家活動をする動機が持てずにいる。今のところ、自分は見る側のほうが向いているのかもと思っている。かといって、友人とのグループ展や公募展、将来的に個展をしない理由にはならなくて、展示の過程が楽しくもあるし、展示する側の立場も理解できるので、機会があれば参加するようにしている。

表現者としての衝動はないけれど、見たい、知りたい衝動は日に日に増している。これはいささか病的。今はそれが写真中心にめぐっている。作家さんひとりひとりの初期衝動がどう表に現れるのか。それを楽しみに写真展や写真集を見続けたい思っている。

【観に行きたい】映画『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』公式サイト

映画『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』公式サイト

映画『写真家ソール・ライター 急がない人生で見つけた13のこと』公式サイト

観に行きたい。というか必ず見るし。

フィオナ・タンやシュタイデルも面白かったし、こういうドキュメンタリーはじわじわくる。盛り上がりに欠けて、信じられないくらい地味なんだけど、知りたい事柄が随所に詰まってるので、見ていて飽きない。「13のこと」ってタイトルはいまいちだけど、内容は期待大だなあ。

11月公開か。予告編早くアップされないかな。

楽しむための写真保管

いろいろプリントが増えてきたので保存箱と調湿紙を再発注。できる範囲で適切な写真保存をやっておこうと思う。

緩やかな経年変化は許容しながらも、劣化を遅らせる作業は怠らずに。そのために少しずつ学んでいきたい。ひょっとしたら、次の代に引き継ぐ一枚になるかもしれないから。自分だけのモノというのはおこがましい気がするので。

ちなみに保存箱はコンサベーションバイデザイン(CXD)のスマートボックス。紙類にやさしい無酸性の資材を使用しカスタムオーダーで好みのサイズにできる。既製品の多くは厚めのものが多いので、小分けして管理しやすい薄めのものをオーダーした。調湿紙はSHCペーパー。写真に最適な相対湿度に保つことができる。

プリントは基本的にブックマットで保管しておく。飾りたくなったら使いまわしの額の中身を入れ替えるだけですむ。シート保管の場合も可塑剤を含まないポリプロピレン製のフォルダで一枚ずつ入れておくようにしている。

美術館やギャラリーほど厳密な管理は無理だし、あまり意味がないと思っている。しまいっぱなしにせずに、額に入れて飾ったり、手に取って眺めたりできるように、無理のない保管方法を探した方が現実的だろう。あくまでプリントを楽しむために、適度な写真保管を心がけたい。

加納満写真展「Layers of the Past」@ギャラリー冬青

加納さんの写真展を観賞した。逆光に映える石畳の路。街灯で浮かび上がる夜の海辺。艶やかに光るフィアットのボンネット。情熱のというよりも、情緒のイタリアを垣間見せてくれる。

いつ見ても加納さんのバライタプリントは素直にいいなと思う。その要因として、見る側が入り込む余地を残してくれているから。それが情緒や余韻を感じさせるのかもしれない。

ストリートスナップとランドスケープの狭間を行き来しているようでもあり、決めすぎない微かな揺らぎがある気がする。そう展示全体に即興演奏のようなライブ感がある。組み写真としてある程度はまとめながらも、その時に面白いと思ったテンションを一枚一枚に込めている。

まず自身がプリントに愛着を持って、暗室で焼くことを楽しんでいる。そして見る人へ、プリントを買う人へのサービス精神も忘れない。

カメラマガジンやライカ通信の印刷物で加納さんに出会った人も多いことだろう。私も実際そうだった。でも加納さんの真骨頂は一期一会のバライタプリントにこそあると思う。一度は生のプリントを見て欲しい写真家だ。

写真集を広げて置く。ただそれだけ。

写真集を広げて置くだけ。というのが思いのほか具合がよくて続けている。

以前から写真集を見ながらにして飾れないか、と漠然と考えていた。写真集はモノとしての魅力もあるので、書棚に差しておくばかりではもったいない。まあ、飾るだけならマガジンラックに立てかけてる方法が定番だが、これだと表紙しか見えない。造本に魅力があるとは言ったが、やはり写真集の主役は中身の写真だ。できれば中身も見たい。

そこでやってみたのが棚の上に広げて置くだけというもの。判型にもよるがA3サイズくらいのスペースがあれば事足りる。ただ開いて置くだけなんて、普通だなと思うかもしれない。でも、これがすこぶる具合がいいのだ。本は読んだら閉じるものという感覚があったりするので、意外と思いつきそうで思いつかない。

写真集の性というか、初見を終えるとしばらく見ない。他の本や雑誌と違って重いものが多いので、見たいけど億劫になってしまう。これが見開き平置きなら見る機会も増え、飾ることにも一役買う。一石二鳥だ。

ぱたっと好みのページを開いて、眺めるようにして写真を見る。気分で日替り、週替りでページを変えれば飽きもこずに、一冊でしばらく楽しめる。しかも最初からページをめくって見る時も、本を手に取らなくてすむ。

今はザンダーのポートレートをたまにページを変えては、見ながらにして飾るというのを試している。写真集の新たな楽しみ方をひとつ見つけた気分だ。

今までよりも、ひとつひとつのイメージに向き合えるような気がする。

【観賞後】深瀬昌久「救いようのないエゴイスト」@ディーゼルアートギャラリー

銀塩モノクロの魅力は数あれど

林忠彦賞を受賞した「STREET RAMBLER」は、中藤さんのストリートスナップ全開で、集大成的な一冊としての魅力が詰まっている。受賞も大いにうなずける。

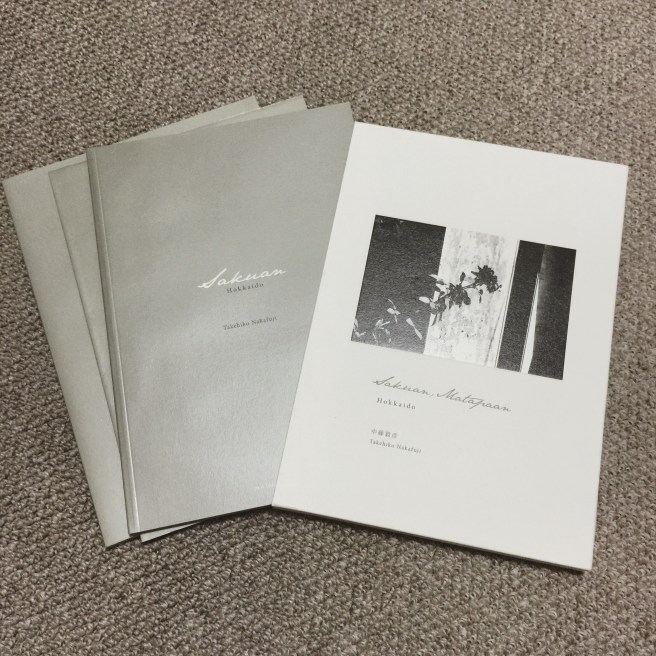

と言っておいてなんなのだけど、個人的には2013年の禅フォトギャラリーの展示と、合わせて上梓したこの写真集がとても気に入っている。中藤さんといえば、粗粒子モノクロで、コントラストが高い作風が信条だ。もちろんこの北海道のシリーズも粗粒子は変わらない。しかしよく見ると、中には粒状感がありながらも、中間調が豊かで、見れば見るほど味がある写真が見受けられた。とりわけ縦位置の流氷のイメージが秀逸で、オリジナルプリントはかっこよさと美しさが同居した興味深い作品だったと記憶している。写真集でもその良さは十分伝わってくる。

スパッと切り取るような瞬発力のスナップも中藤さんの魅力だけども、どこか散策的で、間のある写真も新たな魅力を提示してくれたようで面白いなあと感じていた。

少し話がそれるけど、森山大道の写真は高コントラストでアレ・ブレ・ボケで有名なのはよく知られているところだ。確かにハイライトのとびと、シャドーのつぶれを見ればその通りだ。ところが聞くところによると、いざ中間調に注目してみれば、実に階調が豊かで繊細なディテールがあることに気づくらしい。有名な人ほどバイアスがかかった状態で見聞きしてしまうもので、ついわかった気になってしまう。実際にオリジナルプリントを見たことがあっても、そのつもりで見なければ気づかないこともあるだろう。

モノクロは階調が魅力といわれている。それが全てではないにしても、モノクロ写真のイメージにおいて、階調は何かが人に伝わるための必要条件であることは間違いなさそうだ。

岡崎正人写真展「Northern Light 光に出遭う旅」@gallery bauhaus

ファインプリントを徹底的に突き詰めるゾーンシステム。言わずと知れたアンセル・アダムスが提唱し実践していた技法だ。何年か前に、研究会代表の中島秀雄さんのお話を伺ったことがあって、聞きかじっただけでもそのあまりの緻密さ、厳密さにあっけにとられたのを覚えている。常用フィルムの実効感度の測定から始まり、機材感材の選別、撮影からフィルム現像、プリントワークに至るまであらゆるプロセスを管理して、マッチングを突き詰めていく技法だ。

岡崎さんもそのゾーンシステムを体現するひとりだ。しかも独自の研究で、状況に応じたレシピを数多く持ち合わせているという。ゾーンシステムは一枚一枚の完成度を最優先するので、今回の展示でもフィルムや印画紙は何種類も使い分けているのだとか。確かに、全体を見渡すとトーンばばらばらだった。なのでゾーンシステムは組写真には向かないらしい。極めようとすればするほど、その辺はトレードオフなのだろう。割り切り方が潔い。ゾーンの是非や賛否はいろいろありそうだけど、とにかく一枚に込める執念めいたものは計り知れないなと感じた。

印象的だったのは、ゼラチンシルバープリントはスポットライトを当てるとよりダイナミックレンジが広がり、印画紙のポテンシャルが引き出されるとのこと。強い光をぶつけるとゼラチン層に影ができて眠っていた像が浮かび上がるらしい。

そういえば、以前代官山にあったフォトシャトンで加納満さんの展示を見たことがあった。その時はバライタプリントを背面からスポットで照らして、透かすように見る試みだった。確かに普通に見るだけではわからない潜在する像が浮かび上がった。これはこれで面白いアプローチだなと思っていた。

かたやプラチナやサイアノは穏やかな自然光や間接光が適しているらしい。

自宅の窓際にプラチナプリントが掛けてあって、日中はレースのカーテン一枚隔てた柔らかな自然光が当たる。いつまでも見ていられる心地よさが気に入っていた。たまたまかもしれないけれど、理に適っていたらしい。

プリントは展示することで完成を見る。なるほど面白い話を伺えた。

コメントを投稿するにはログインしてください。