福島の写真集をひとつ手元に置いておくとしたらなんだろうと思っていたときに、岡原さんの写真集が目にとまった。すぐさまSO BOOKSで予約した。なんでこれを選んだのかときかれると、答えに窮してしまう。しいて言えば、誠実さと覚悟がある写真家だなと感じたから。だた、直接お目にかかったことがないので、説得力に欠けるんだけど。そのあと、いろいろ思うところがあって、岡原さんのオリジナルプリントも手元に置いておくことにした。

下記は開催中の写真展のプレスリリースとYOU TUBE の動画。引用しておきます。

Fukushima Fragments – 福島のかけら- 岡原功祐 Kosuke OKAHARA

会期:2016年4月1日(金)〜 6月25日(土)

開廊時間:10:00-19:00

休廊日:会期中無休

特別協力:NPO 法人東京画 後援:豊島区

2011年3月11日、あれから福島に流れた 5 年余りの時間、その土地に「留まりつづける時間」に自らの身を継続的に置いた写真家がいます。 岡原功祐、36歳男性、日本国籍、既婚、パリ在住。 震災直後、初めて福島の地に入る時、彼は「怖い」とその本音を語りました。 目に見えない放射能の恐怖が待ち受けるエリアへの立ち入りは コソボ紛争に始まり、幾多の戦場や争乱、南米のマフィアの闘いに身を投じてきた岡原にとっても、いまだかつて経験したことのない未踏の領域の不安として彼の前に立ちはだかっていることが見てとれました。

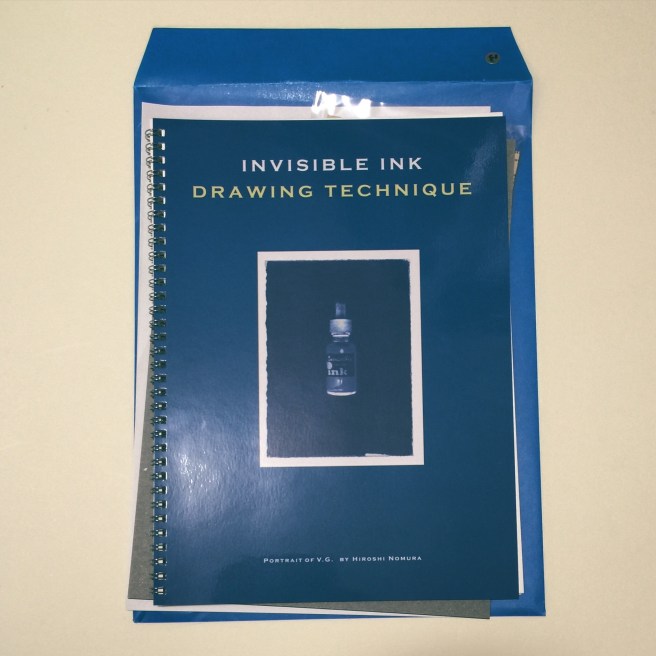

2015 年秋、岡原が継続して撮影してきた「Fukushima Fragments」がフランスの出版社、Edition de La Martinière から出版されました。

“撮影の際には、一瞬で消えるような状況や風景ではなくあえてその場にある、一定時間残る景色に集中した。”

震災の記憶が次第に風化して行く中、私たちはこの本がもたらしてくれる真実に改めて対峙する必要があります。

現代社会が生み出す様々な人災、その最たるもののひとつとして原子力発電所の事故があげられます。

パンドラの箱が開けられた時に起こった出来事、「Fukushima Fragments」が伝えるメッセージを謙虚に読み取りたいと思うのです。

Artist Statement

「人間が歴史から学んだことは、歴史から何も学んでないということだ」

ウィンストン・チャーチル

僕は福島で「かけら集め」を始めた。 今まで使ったこともなかった大判カメラを担ぎ、自分の心に触れる時間を切り取っていった。 すぐに消えることのない放射能、それと同じように、すぐに消えないシーンと向き合った。 人、物、少し変わった風景、今も残る奇妙な風景、 美しい瞬間、そして惨状。 自ら用意した箱に、かけらを集めていった。

「箱がいっぱいになった時、それらと出会うことになる人たちは、この出来事をどのように理解するのだろう。」

そんなことを考えながら、僕は福島をさまよった。

すでに震災から 5 年が経過した。状況は中々変わらず、人々は粛々と生活を続けている。 僕が唯一できることは、撮りためた写真を後世に残そうとすることだと思う。 この災害が自分たちにとってどんな意味を持つのかを考えるために。 そして、次の世代の人達が、この災害がいったい何であったのかを理解し、過去を振り返ることのできる道具を作るために。

ーー 引用: エスパス空・プレスリリース

コメントを投稿するにはログインしてください。